「【工房訪問記】日本唯一のピアノハンマー専門メーカー 今出川ハンマー製作所へ!🎹

本日は、静岡県浜松市にあるピアノハンマー専門メーカー、『今出川ハンマー製作所様』へ、グランドギャラリー工房・リノベセンターと営業メンバーで会社訪問に行ってまいりました!!

日本のピアノメーカーといえば誰しもがご存じの『YAMAHA(ヤマハ)』『KAWAI(カワイ)』

実はこの両社の関係としては、ヤマハ創業者・山葉寅楠さんが日本楽器製造株式会社(ヤマハ創業当時の社名)を立ち上げ、そこでお弟子さんとして働いていたのがカワイ創業者・河合小市さん。

そして河合小市さんが独立して立ち上げたのが河合楽器製作所、という関係なんです!

そしてこの河合小市さんとともにピアノづくりに携わった今出川松四郎さんが独立して立ち上げたのが、この『今出川ハンマー製作所』でございます。

日本で唯一ピアノのハンマーを専門に製造されているメーカーということでとても気になっていたので、本日はハンマー製造秘話についてじっくりとお話を伺っていこうと思います♪

『今出川ハンマー製作所』の文字をくぐると、まずは今出川ハンマー製作所様 現社長・今出川寛社長とご子息様が私たちを出迎えてくれました♪

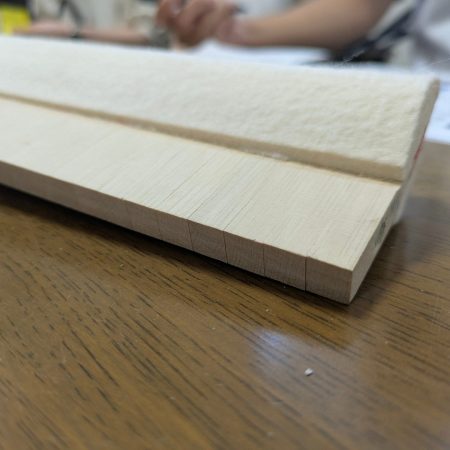

そしてお部屋へ通していただくと、まず目に飛び込んできたのがながぁ~い一本のハンマー!!!

ピアノについているハンマーが一本一本に分かれる前の状態だそうです。

そしてハンマーの白いフェルト(トップフェルト)がハンマーウッドと合わさる前の状態のフェルトも見せていただきました!

今出川ハンマーさんでは、フェルトそれぞれの硬さを実際に確かめたうえで、それに合わせた厚みの調整や硬度調整の加工を施しているそうです…!

中には小割した後のキーによってもフェルトの硬さが異なることもあるそうで、そういった細かい部分にまで気を使っているそうですよ!!

またハンマーでよく聞く『内硬外柔(ないこうがいじゅう)』という言葉の本質についても教えてくださりました!

最近よく取り入られているハンマーが、この写真のようにハンマーウッドとトップフェルト(白いフェルト)の間にアンダーフェルト(赤いフェルト)を、最低音から最高音まで挟んだ『オールアンダーフェルト』 というものです。

これがアンダーフェルト(赤いフェルト)と、トップフェルト(白いフェルト)でフェルトの密度が異なり、フェルトの硬さも変わってくるためピアニッシモで弾いた際には外側の柔らかいトップフェルトが作用しより繊細な表現が、フォルティシモで弾いた際には内側のアンダーフェルトが作用しより力強い演奏ができるという風によく聞きますが、今出川寛社長がおっしゃるには本質はそこではないとのことなんです。

調律師の整音作業の際、トップフェルトに細かい針を刺し、フェルトを柔らかくすることで音色を柔らかくしますが、その際打弦点よりも上下の部分に針を刺すと、針を刺した部分の繊維がほぐれて圧力がかかっていた部分が弱まり、打弦点近くにフェルトが開いてくることで打弦点近くのフェルト圧力が強くなります。

これにより、打弦点を内とみて内が硬い『内硬』そして針を刺した打弦点よりも上下の部分はフェルトがほぐれて柔らかくなるため、打弦点よりも外とみて『外柔』。あわせて『内硬外柔』という仕組みになるそうです。

そしてここにアンダーフェルトが加わることで、単純なフェルトの量による打弦点近くの圧力の向上や、フェルト全体の厚みが出ることでの音色の柔らかさを引き出すことができるそうです。

また調律師さんによっては、高音はもともと硬い音にしたいのだから、高音のみアンダーフェルトがない『セミアンダーフェルト』を推している方もいらっしゃるようですが、アンダーフェルトの有無の境目で音質が変わりやすく、調整をする簡単さからも現代はオールアンダーフェルトが選ばれているのかもしれませんね♪

その他にも、ハンマーウッドの木材による材質の違いや、丸太から一枚の木へ加工されたものなど、ハンマーに関する様々なものを見せていただきました!

そしていよいよ工場の中を見せていただけることに…!

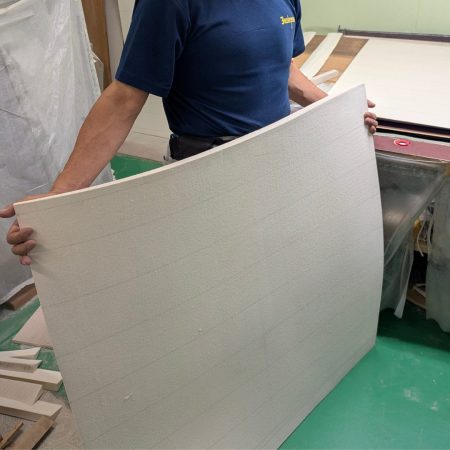

工場内に入ると、まず見せていただいたのがこのトップフェルトの裁断前の状態!!

なかなか原反で見ることはないので、とてもインパクトのある光景でした!

これを手作業で裁断していくそうで、今出川寛社長が目の前で裁断作業を行っていきます。

そしてなんと今回このフェルト裁断作業を体験させていただけることに…!!

男性調律師だけでなく、女性調律師も体験させていただきましたが、低音と高音でフェルトの厚みが異なるため、まっすぐ切るのはなかなか難しかったです💦

今出川寛社長の作業の早さと正確さには、ただただ感嘆するばかりでした。

そしてこの裁断作業を行うにあたり、たくさんの刃を取り揃えていました…!!

新しい刃は、繊維を断ち切りやすくするために少し刃をこぼして扱いやすく加工するのだとか♪

そして工程内をさらに見ていくと、このフェルトがウッドに締められた状態のものをハンマー一本一本の状態に裁断していく工程が!!

なんとこの工程も体験させていただきました!!😲

さきほどのフェルト裁断から、大きな力が必要かと警戒して臨みましたが、思ったよりもサクッと軽く裁断出来てビックリしましたね♪

ここではまだまだ話足りないほど多くのお話と、貴重な体験をさせていただき、伺った調律師、営業メンバー全員の顔がイキイキと輝いていました!

今出川様、本当にありがとうございます😊♪

そして最後に木材保管室を見せていただきました!

ここでは様々な原産地から木材を仕入れてきて、貯蔵しているそうです。

木材は国内外から仕入れてくるため、世界情勢や円高円安の影響を受けやすく、仕入れることができるときにしっかりとストックを作っておいているとのこと。

先を見ながらきちんと保管していくのは大変そうですね💦

フェルト・木材、どちらもこのようなきちんとした管理と素材を細かい工程でしっかりと活かしきることで、今出川ハンマーが誇る品質の高さを誇っているのですね!

最後に、イギリス・ロイヤルジョージ社での製法・技術を引き継ぎ、国産化された安心の『ロイヤルジョージフェルトを使用したカワイピアノ』と、お部屋にあった『最後の大橋ピアノ』を試弾させていただきました♪

『ロイヤルジョージフェルトを使用したカワイピアノ』は、やはり通常の同機種とまた音色が異なり、圧倒感がありつつも上品な響きがとても美しいこだわり感じる一台に仕上がっていて感動しましたね♪

『最後の大橋ピアノ』は、大橋ピアノがこれまで今出川ハンマーを使用してきたという信頼から、最後の一台を今出川ハンマー製作所様に納品したという思い入れのつまった一台で、弾きごたえがありつつももつれるような感触はなく、柔らかく上品に響き渡る音色が魅力的なピアノだと感じました。

1937年に創業してから今に至るまで、ピアノハンマーに深い愛情を注いで守られてきた品質を、今回の訪問でとても強く感じました。

これまでも、そしてこれからも、それぞれのピアノメーカーとともに協力して成長し続ける、今出川ハンマー製作所様とともにグランドギャラリーもピアノを楽しまれるお客様の想いに寄り添っていきたいと思う一日でした♪

ピアノのことで気になることなどございましたら、是非!お気軽にグランドギャラリーへご相談くださいませ🎹✨